LA SIMBOLOGÍA DEL BOSQUE EN LOS CUENTOS POPULARES CHILENOS

En este estudio, se demostrará cómo el bosque es un elemento o lugar que define las creencias de un pueblo y condiciona al ser humano en la transmisión y resolución de sus conflictos existenciales. Esa lucha interna, marcada por la dualidad del ser humano, está presente en diversos cuentos populares de diferentes latitudes; sin embargo, en Chile, cobra especial importancia, sobre todo, porque la abundante vegetación en el sur de este país ambienta, mantiene y resguarda las costumbres y magia de un pueblo.

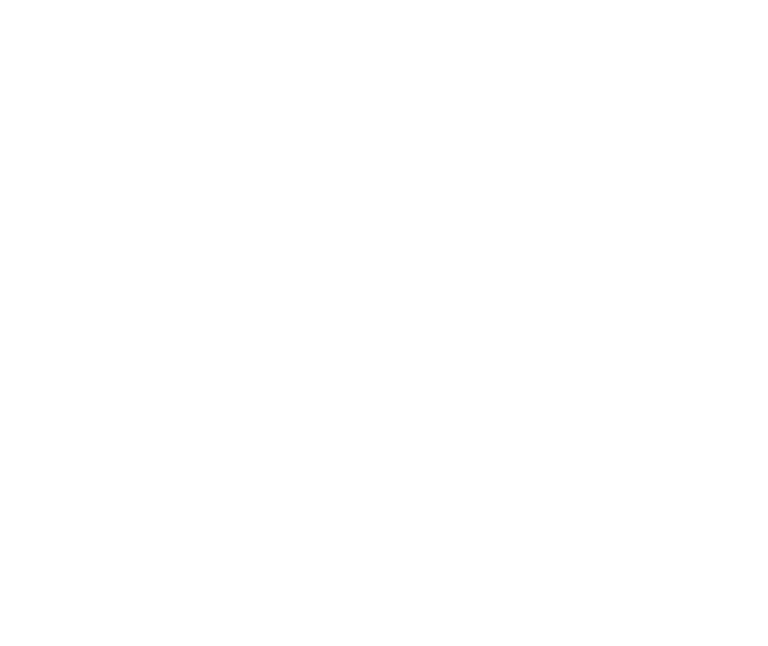

“El folklore es un camino que lleva a las raíces, a aquellos universos simbólicos que han acompañado a los pueblos en su historia larga”. Con esta frase, Fidel Sepúlveda Llanos comienza su recorrido por las claves para un paradigma de identidad del cuento tradicional chileno y desarrolla la hipótesis que los habitantes de esta lejana y angosta tierra al sur del mundo estarían determinados en su comportamiento y modo de ser por dos mitos y sus constelaciones de seres imaginarios: el Invunche y la tierra de Jauja. “El primero como expresión simbólica de la involución, de la regresión y sus causas y sus consecuencias, la represión y la dependencia. El segundo, Jauja, como el símbolo de la aspiración, de la exaltación y sus causas y consecuencias, la disponibilidad para lo desmesurado, el desapego de lo contingente” (Sepúlveda, 2012:40).

Y es precisamente en ese espacio simbólico intermedio entre estos dos mitos, donde el hombre se hace hombre, donde tras superar diversas pruebas que se enmarcan en el denominado rito de iniciación de los cuentos populares, el ser adquiere su propia identidad. Este proceso queda de manifiesto en el cuento folclórico chileno que considera el bosque un elemento o lugar que define las creencias de un pueblo y condiciona al ser humano en la transmisión y resolución de sus conflictos existenciales. Algunos cuentos hacen alusión directa a este universo simbólico, sin embargo, otros lo definen como aquel espacio que separa la Cueva de Salamanca, donde se esconde el Invunche, y la tierra de Jauja, ubicada

en algún lugar recóndito de la Cordillera de los Andes. Solo el o los héroes que se atrevan a internarse en este bosque y que logren salir airosos de esta aventura, descubrirán su verdadera identidad.

Ilustración de la Leyenda del ‘Invunche’ Fuente: Soundcloud

“…Algunos cuentos hacen alusión directa a este universo simbólico, sin embargo, otros lo definen como aquel espacio que separa la Cueva de Salamanca, donde se esconde el Invunche, y la tierra de Jauja, ubicada en algún lugar recóndito de la Cordillera de los Andes…”

Pero partamos por esclarecer cuáles son los elementos que caracterizan estos dos universos extremos. El primero es habitado por el Invunche (hombre pequeño), “hombre-bestia” y una suerte de “consultor de los brujos e instrumento para sus venganzas y maleficios”. “Los brujos roban a un niño de corta edad y practican en él varias descoyunturas y torcimientos”; “lleva la cara vuelta hacia la espalda y anda sobre una pierna, por tener la otra pegada por detrás del pescuezo a la nunca”; “es de corta vida, envejeciendo prematuramente” (Quintana, 1972:95-96).

Fidel Sepúlveda asocia el universo del Invunche con el miedo y señala que en la Cueva de Salamanca “que abarca subterráneamente toda la extensión del país”, viven los brujos, sus señores, y aquellos hombres a quienes les han robado sus almas. En el otro extremo, se encontraría la tierra de Jauja, del deseo; esa Ciudad de los Césares que diversas expediciones buscaron incansablemente en los siglos XVI, XVII y XVIII, y que solo se deja ver el Viernes Santo, en lo alto de las montañas del sur de Chile.

“En un lugar de la Cordillera de Los Andes que nadie puede precisar, existe una ciudad encantada de extraordinaria magnificencia. Todo en ella es oro, plata, piedras preciosas. Nada puede igualar a la felicidad de sus habitantes, que no tienen que trabajar para subvenir a las necesidades de la vida, ni están sujetos a las miserias y dolores que afligen al común de los mortales. Los que allí llegan pierden la memoria de lo que fueron, mientras permanecen en ella, y si un día la dejan, se olvidan de lo que han visto”. (Sepúlveda, 2012: 35). En definitiva, la tierra de Jauja es el paraíso de aquel hombre que tras vivir un proceso de maduración, donde debe hacer frente a su naturaleza dual, definirá su identidad, optando por el bien y renunciado al mal, generando lazos con su entorno natural y cultural.

Volvamos ahora a aquel universo intermedio, escenario de una transformación que todo individuo debe experimentar para seguir adelante, ya no atado a las sombras del pasado y dependiente de este, sino como regente de su destino y construyendo un futuro propio.

En los cuentos populares europeos, sobre todo en los denominados maravillosos, el bosque es el lugar donde el héroe enfrenta sus miedos, su propia “muerte” para posteriormente renacer como un hombre nuevo. Desde un punto de vista psicológico, el bosque es el subconsciente, donde se libra una lucha eterna entre el bien y el mal. Solo quien se atreva a ingresar a él y, por lo tanto, a abandonar su hogar y la seguridad que este último le brinda, podrá iniciar una aventura.

El rito de iniciación se celebraba al llegar la pubertad y siempre en la espesura del bosque o de la selva, rodeado de un profundo misterio. Vladimir Propp aseguraba que se podían hacer numerosas conjeturas al respecto, pero que el nexo entre rito de iniciación y el bosque era constante.

“Llegado el momento decisivo, los niños eran enviados de alguna manera al bosque, donde eran acogidos por un ser terrible y misterioso. Las formas de esta partida también varían. Para el folklorista resultan interesantes tres formas: los niños son conducidos al bosque, por sus padres, o se escenifica un rapto de los niños en el bosque, o, finalmente, el niño va al bosque por su propia iniciativa, sin la participación de los padres”. (Propp, 2008: 115)

Son muchos los cuentos maravillosos que dan cuenta de este universo intermedio. Por ejemplo, en “Blancanieves” , de los hermanos Grimm, la joven logra escapar de la aterradora muerte que le tenía preparada su malvada madrastra y tras adentrarse en el bosque, encuentra refugio en una pequeña cabaña habitada por siete enanos, donde vivirá su rito de iniciación. De los mismos autores, en “Hänsel y Gretel”, se narra la historia de dos hermanos que son abandonados por sus padres en el bosque y que tras enfrentar a la temible bruja que los mantenía prisioneros, regresan a su casa victoriosos y dueños de una nueva identidad. Asimismo, podríamos mencionar el cuento “Caperucita Roja”, pequeña que vive su proceso de maduración en el territorio de un lobo que la pone a prueba. Por lo tanto, el bosque es un universo simbólico presente en diversos relatos folclóricos europeos y que determina el futuro de sus protagonistas. En el cuento tradicional chileno también cobra importancia y escenifica ese espacio intermedio, entre el temor y el deseo; entre la regresión, la involución o la falta de autonomía y la promesa de un nuevo mundo, donde la felicidad, la independencia y la libertad pertenecen al hombre que enfrentó su naturaleza dual y se hizo acreedor de la victoria.

La tradición oral ha permitido replicar estos ritos mediante un proceso de reconfiguración, que se lleva a cabo cada vez que un miembro de una comunidad transmite a los suyos la sabiduría popular a través de estos relatos. Quizás pueda variar la forma en que se narran, pero los elementos que determinan su estructura básica siguen estando presentes. No se trata, como dijera Propp y otros estructuralistas, de constatar que los cuentos parecidos se parecen, sino más bien de analizar e interpretar los elementos que lo conforman.

Imagen de la ‘Cueva de Salamanca’ Fuente: Portal El Cronista

También se podría argüir que el cuento tradicional chileno, al igual que el indoeuropeo, recoge aquellas contradicciones que surgen de la Revolución Neolítica y que se generaron en la época de transición de las sociedades recolectoras y cazadoras a las agrarias. “La revolución neolítica no solo trajo consigo la agricultura, la cerámica, el tejido y las primeras siderurgias, sino, principalmente, las instituciones paralelas a todo ello, haciendo que los hombres perdieran otros valores que les habían servido durante millones de años: propiedad compartida, nomadeo, reglas matrimoniales no exógamas; muchos de los cuales aún encontramos vigentes en los llamados pueblos primitivos, envueltos en totemismos y prohibiciones alimenticias”. (Rodríguez Almodóvar, 1985: 109)

Ilustración de la simbología del Bosque Fuente: Biblioteca Acrópolis

“…En su recorrido, conoce un mundo nuevo, poblado con personas que lo ponen a prueba, con una anciana que le brinda sabios consejos y con animales míticos, que dan cuenta también de la naturaleza dual del ser y que ponen fin al rito de iniciación…”

A su vez, la psicología ha aportado sus diferentes teorías en la interpretación de los cuentos populares. Basta recordar a Jung y su inconsciente colectivo, o a Bruno Bettelheim. Este psicoanalista estadounidense de origen austríaco aseguraba que estos relatos permitían al niño, mientras crecía y maduraba, comprenderse así mismo. En este proceso, los pequeños desarrollaban sus recursos internos para que la propia imaginación, intelecto y emociones se apoyaran y enriquecieran mutuamente. De esta manera, para Bettelheim, los cuentos populares plantean de modo breve y conciso un problema existencial y desempeñan una

función terapéutica, desarrollada en su libro “Psicoanálisis de los cuentos populares”, con una particular interpretación de las teorías antropológicas y psicoanalíticas de los ritos de iniciación.

En definitiva, siempre existirán diferentes enfoques para analizar estos relatos, ya sea desde un punto de vista estructuralista, social-antropológico o desde el psicoanálisis.

Es momento de revisar algunas historias que ponen de manifiesto este universo simbólico y que si bien se asemejan en su trama a conocidos cuentos populares europeos, constituyen un exponente genérico de la narrativa que existió en la zona central de Chile, desde la Región Metropolitana de Santiago hasta la Región de la Araucanía, recopilados por Ramón Arminio Laval y Yolando Pino Saavedra, quienes dedicaron su vida al estudio del folclore chileno. En “El príncipe perdido”, se narra la historia del hijo menor de un rey que tras internarse en un bosque para cazar junto con sus dos hermanos mayores, comienza a seguir una misteriosa luz que lo lleva hasta un palacio, donde vivían un rey y su perversa hija

l joven consigue trabajo como jardinero y se le asigna la tarea de llevarle todos los días al monarca un ramo de las mejores flores cultivadas. La princesa, llevada por lo celos, acusa al joven de pregonar ser un hombre sumamente valiente y para probar su gallardía, es sometido a una serie de pruebas, de las cuales sale airoso con la ayuda de una anciana. El último desafío que debe enfrentar es capturar una gigantesca serpiente que vive en el bosque y que será la encargada de darle su merecido a la princesa. Al final de la historia, el rey nombra como su heredero al joven príncipe.

En este cuento tradicional chileno, podemos ver cómo el bosque marca el inicio y determina el final de la historia. Se le suele asociar con el subconsciente y es un espacio donde el niño deja atrás la seguridad del hogar, del mundo civilizado, para adentrarse en lo prohibido y dar inicio a su proceso de maduración. En el relato se especifica que el joven príncipe sigue

una intensa luz, que lo hace desviarse de su camino, sin posibilidad de regresar a lo primitivo, quizás a su propia Cueva de Salamaca. En su recorrido, conoce un mundo nuevo, poblado con personas que lo ponen a prueba, con una anciana que le brinda sabios consejos y con animales míticos, que dan cuenta también de la naturaleza dual del ser y que ponen fin al rito de iniciación.

Cabe señalar que en los cuentos populares chilenos no existe la figura del hada buena que presta auxilio al héroe. Este papel lo cumplen viejitas o animales, que resultan ser la Virgen María, San José, el ángel guardián del protagonista o algún otro personaje celeste; mientras que las hadas malas se dejan ver como brujas viejas y horribles.

La recopilación de Yolando Pino también incluye el cuento “La Bella Durmiente”, que se asemeja en su estructura a la versión transcrita por los hermanos Grimm. Cuando la joven se pincha el dedo y cae en un profundo sueño, el padre manda construir una casa en el bosque, donde deja a su hija durmiendo. Un año después, un rey encuentra a la Bella Durmiente, quien despierta y se compromete con él. Vivirán felices por un tiempo y tendrán un niño y una niña, pero luego el monarca deberá regresar a su reino. Aquí lo estará esperando su madre, quien, por accidente, se enterará de la existencia de su nuera y de sus nietos. Primero tratará de deshacerse de los dos pequeños, ordenándole a la persona que les llevaba alimentos traérselos para luego mandarlos a degollar y preparar como plato principal. Pero estos lograrán salvarse al igual que la Bella Durmiente, quien hará sonar las campanillas de un vestido como señal del inminente peligro que corre. En el preciso instante en que la reina va a matar a la joven, el rey responde a la llamada de auxilio y le da muerte a la malvada reina.

A pesar de las enormes variaciones en cuanto a los detalles, el argumento central de todas las versiones de “La Bella Durmiente” es el proceso de maduración y de florecimiento sexual que vive la protagonista al llegar la pubertad. Tras abandonar su hogar, el bosque se transforma en el lugar que la acoge y donde vive su rito de iniciación, que llegará a su fin solo cuando se le reconozca como reina y madre de dos herederos, de la tierra de Jauja. Por último, la historia “Los niños abandonados” es muy parecida a la de “Hänsel y Gretel”, de los hermanos Grimm, pero con la salvedad de que los pequeños utilizan harina y después nueces para marcar el camino de regreso a la casa. Abandonados por su padre, en lo más profundo de un bosque ubicado en la mitad de una montaña, caminan durante tres días y tres noches buscando algún refugio hasta que ven a lo lejos una vieja tuerta tostando cocos. Esta los invita a pasar a su casa y después les pide ayuda para llenar con agua un recipiente.

En el trayecto al río, se encuentran con una anciana muy simpática que les advierte de las oscuras intenciones de la vieja tuerta. Es por este motivo que cuando esta última les pide a los niños que bailen sobre la mesa que está junto a la olla, aducen no saber hacerlo y le piden que ella les muestre sus dotes de bailarinas. Finalmente, la vieja tuerta muere ahogada en el agua hirviendo y los niños se quedan con una casa llena de riquezas, felices y contentos, y prestando auxilios a los más necesitados.

Esta aventura que emprenden estos dos niños fue impuesta por sus padres, quienes decidieron abandonarlos en el bosque, pero da cuenta de la necesidad de superar una fase oral, que remite a las satisfacciones más primitivas, y de poner fin a un periodo edípico que todo niño debe dejar atrás al llegar la pubertad. Por lo tanto, es tiempo de conocerse a sí mismo, de adquirir una cierta independencia y, en este contexto, es impensable regresar al hogar, a la Cueva de Salamanca. Se inicia un viaje que tiene como destino final la tierra de Jauja y que conlleva arriesgarse y enfrentar los peligros del mundo, lo no civilizado, el bosque: el subconsciente.

En definitiva, la narración de un cuento popular es un acto que requiere de la oralidad y que persigue la transmisión y difusión de las creencias, valores y costumbres de un pueblo. Este contenido que, generación tras generación, ha persistido en la memoria colectiva podrá ser objeto de múltiples y diversos análisis, desde las más diversas perspectivas. Pero no cabe duda de que es un reflejo de la sabiduría e identidad que toda nación debe preservar y declamar, y que Yolando Pino Saavedra y Ramón Arminio Laval Alvear rescataron y estudiaron a cabalidad.

“Su meta, como culminación de sus objetivos, era la de “recoger” expresiones tradicionales chilenas entregadas por sus propios usuarios, y de divulgarlas para contribuir a tomar conciencia de una identidad nacional, construida sobre múltiples identidades locales” (Dannemann, 2010:40-41)

Ilustración de la Tierra de Jauja Fuente: El Café Latino

En ese contexto, la Cueva de Salamanca, la tierra de Jauja y el bosque, como aquel espacio intermedio donde tienen lugar los ritos de iniciación, “la muerte” de un estadio y la lucha dual del ser humano, persisten como los universos simbólicos que caracterizan y dan vida al folclor y cultura tradicional chilena.